建筑抗風抗震監測:振動傳感器扮演什么角色?

當臺風裹挾著暴雨沖擊摩天大樓,當地震的震動波從地底傳來,我們總以為鋼筋水泥的建筑能穩如泰山。但鮮為人知的是,建筑結構的每一次細微顫動,都可能暗藏風險。在抗風抗震的科技戰場上,振動傳感器如同建筑物的“神經末梢”,24小時捕捉著結構安全的蛛絲馬跡。本文將揭開這些“振動偵探”的神秘面紗,解析它們如何用毫米級的精度守護城市安全。

一、核心要點摘要

振動傳感器通過監測建筑物的加速度、位移和頻率,實時捕捉風振、地震等外力作用下的結構響應。其核心功能包括:識別共振風險、量化結構損傷、評估抗震性能,并為加固決策提供數據支撐。

二、狂風與地震:建筑安全的雙重挑戰

狂風中的“隱形殺手”

超高層建筑在強風作用下會產生兩種致命振動模式:一是順風向的周期性擺動,二是橫風向的渦激共振。例如,某500米級超高層建筑在臺風期間曾記錄到0.5米/秒的峰值加速度,這種持續振動會導致:

幕墻連接件疲勞斷裂

核心筒與外框剪力墻出現裂縫

阻尼器性能衰減

地震中的“結構殺手”

地震波對建筑的破壞分為三個階段:

初始沖擊:P波(縱波)導致建筑上下顛簸

水平剪切:S波(橫波)引發結構錯動

共振放大:面波與建筑固有頻率重合時,振動幅度可放大3-5倍

某次6級地震中,一棟未安裝監測系統的20層建筑因共振導致承重柱剪切破壞,而相鄰安裝振動傳感器的建筑通過實時數據調整阻尼器參數,成功將振動幅度降低40%。

三、振動傳感器的“三重偵查術”

1. 動態響應捕捉:毫米級位移監測

采用電容式位移傳感器的監測系統,可識別0.01毫米級的結構變形。當某跨海大橋在強風中產生2毫米的異常位移時,系統立即觸發預警,技術人員通過頻譜分析發現:

主梁固有頻率從0.8Hz偏移至0.75Hz

阻尼比從5%下降至3.2%

判定為支座橡膠老化導致

2. 振動模式識別:FFT頻譜解碼

通過快速傅里葉變換(FFT)將時域振動信號轉化為頻域能量分布,可精準定位損傷源:

10-50Hz:設備振動干擾

50-200Hz:結構整體振動

200-1000Hz:局部構件損傷

某醫院在設備層安裝三軸加速度計后,成功識別出通風管道振動與建筑二階模態的耦合效應,通過調整管道支吊架剛度,將振動加速度從0.3g降至0.05g。

3. 長期健康評估:大數據趨勢分析

持續采集的振動數據構成建筑“數字指紋”,通過機器學習模型可預測:

混凝土碳化深度

鋼筋銹蝕速率

結構剩余壽命

某歷史建筑監測系統通過分析10年振動數據,發現頂層振動頻率每年下降0.02Hz,結合有限元模擬,準確預測出屋架桁架節點存在0.3毫米的微裂縫。

四、科技賦能:從被動防御到主動控制

智能阻尼系統

當振動傳感器檢測到特定頻率振動時,可聯動磁流變阻尼器在10毫秒內調整阻尼系數。某電視塔采用該技術后,在12級臺風中將頂部擺幅從1.2米控制在0.3米以內。

數字孿生預警

通過BIM模型與實時振動數據融合,可構建建筑數字孿生體。當模擬顯示某框架結構在7度地震下的層間位移角將超過1/100時,系統自動生成加固方案優先級列表。

五、常見問題解答

Q1:振動傳感器能預測地震嗎?

A:不能直接預測地震,但可捕捉P波(初震)信號,為人員疏散爭取10-30秒預警時間。

Q2:安裝傳感器會破壞建筑結構嗎?

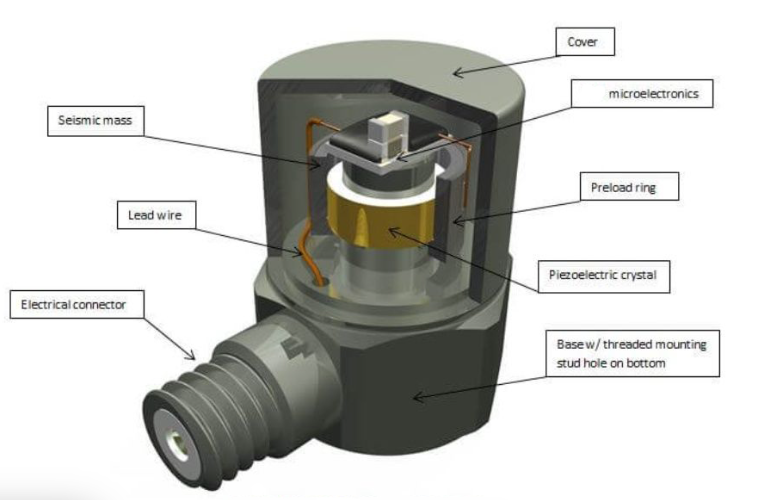

A:采用螺栓固定或專用粘接劑,對結構影響可忽略不計,單個傳感器重量通常小于500克。

Q3:多久需要維護一次傳感器?

A:建議每2年進行靈敏度校準,沿海高濕度環境需縮短至1年。

Q4:所有建筑都需要安裝嗎?

A:重點監測對象包括:高度超150米建筑、抗震設防烈度8度以上地區建筑、大跨度空間結構。

Q5:數據安全如何保障?

A:采用AES-256加密傳輸,監測平臺通過等保三級認證,可防止數據篡改。

本文總結

從捕捉臺風中的毫米級位移,到解碼地震波的頻譜特征,振動傳感器正重新定義建筑安全監測的邊界。通過將物理振動轉化為可分析的數字信號,這些“建筑神經末梢”不僅實現了從被動檢修到主動預防的轉變,更推動著城市基礎設施向智能化、韌性化方向演進。當科技與自然力量博弈時,每一個振動數據都在訴說著結構安全的密碼。