通用傳感器和專用傳感器,該怎么選才合適??

核心要點摘要:

在工業自動化、智能家居、環境監測等眾多領域,傳感器如同“神經末梢”,是感知外界信息的關鍵部件。面對市場上琳瑯滿目的傳感器類型,通用傳感器和專用傳感器常常讓人陷入選擇困境。究竟哪種更適合自己的項目需求?本文將從實際應用場景出發,結合技術特性,幫你理清思路,做出更科學的選擇。

選通用還是專用傳感器?

在項目規劃階段,傳感器選型是繞不開的核心環節。通用傳感器以“多面手”形象出現,能覆蓋多種基礎測量需求,如常見的溫度、濕度、壓力傳感器;而專用傳感器則像“專家”,針對特定場景深度優化,例如汽車胎壓監測中的高精度壓力傳感器,或醫療設備中的生物電信號傳感器。

兩者的差異不僅體現在功能上,更涉及成本、開發周期、維護難度等維度。選錯類型可能導致項目性能不達標、預算超支,甚至影響整體穩定性。如何平衡需求與資源,成為選型的關鍵挑戰。

通用與專用傳感器的核心差異

1. 技術特性對比

通用傳感器:采用標準化設計,接口兼容性強,支持多種信號輸出(如4-20mA、RS485)。其測量范圍通常較寬,但精度和響應速度可能受限。例如,一款通用溫度傳感器可能覆蓋-50℃至200℃,但精度僅為±1℃。

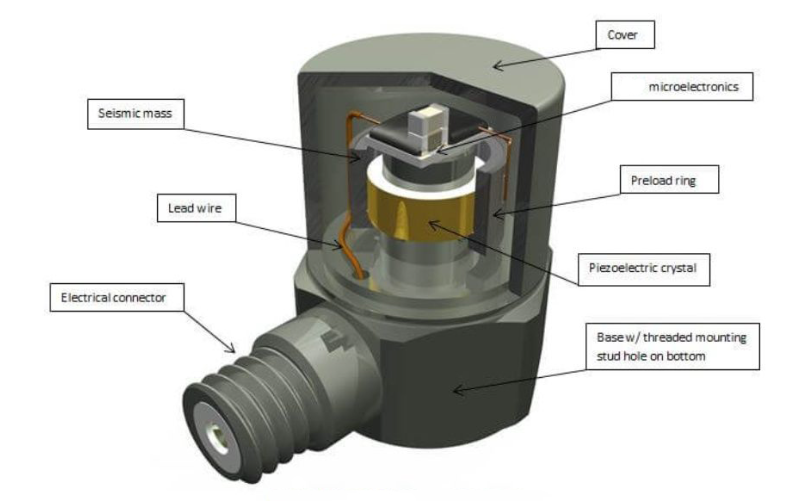

專用傳感器:針對特定參數優化,如紅外溫度傳感器通過非接觸式測量實現高速響應,激光測距傳感器在長距離測量中保持毫米級精度。其技術架構往往集成專用芯片或算法,但靈活性較低。

2. 應用場景適配

通用傳感器:適用于需求多變、預算有限的項目。例如,實驗室環境監測需同時測量溫濕度、光照、CO?濃度,通用傳感器可通過模塊化組合快速搭建系統。

專用傳感器:在精度、可靠性要求嚴苛的場景中不可替代。如航空航天領域的振動傳感器,需在極端溫度下保持納米級分辨率;工業機器人中的力覺傳感器,需實時反饋動態力變化以避免碰撞。

3. 成本與生命周期

短期成本:通用傳感器單價低,但若需多參數測量,總成本可能接近專用方案。

長期成本:專用傳感器雖初期投入高,但其高集成度可減少外圍電路設計,降低維護頻率。例如,醫療內窺鏡中的微型圖像傳感器,集成光源與信號處理模塊,顯著縮短開發周期。

科學選型的4步策略

1. 明確核心需求

列出項目必須滿足的參數(如溫度范圍、采樣頻率)、環境條件(如電磁干擾、腐蝕性氣體)及性能指標(如精度、響應時間)。例如,農業灌溉系統需優先關注土壤濕度傳感器的長期穩定性,而非追求高精度。

2. 評估技術可行性

對比傳感器量程、分辨率、線性度等參數是否覆蓋需求。若通用傳感器需通過外部電路擴展功能(如信號放大),需評估電路復雜度是否抵消成本優勢。

3. 考慮系統集成

專用傳感器常提供標準化接口(如CAN總線、I2C),簡化與主控板的通信;通用傳感器則需額外配置ADC(模數轉換器)或信號調理電路。在資源受限的嵌入式系統中,集成度可能是決定性因素。

4. 預留升級空間

選擇支持固件更新或模塊化擴展的傳感器,避免因需求變更導致整體替換。例如,智能工廠中的壓力傳感器可預留無線通信模塊接口,便于未來升級為物聯網節點。

問答列表

Q1:通用傳感器能否通過軟件算法提升精度?

A:通用傳感器的硬件限制決定了其精度上限,軟件算法僅能優化信號處理(如濾波),無法突破物理性能邊界。

Q2:專用傳感器是否一定更貴?

A:單價通常更高,但若其集成功能可減少外圍器件數量,綜合成本可能更低。

Q3:如何判斷項目是否需要專用傳感器?

A:當需求涉及極端環境、高動態響應或法規合規性(如醫療級認證)時,專用傳感器幾乎是唯一選擇。

Q4:混合使用通用與專用傳感器是否可行?

A:常見于復雜系統,例如用通用傳感器監測環境溫濕度,專用傳感器負責核心參數(如激光雷達的測距模塊)。

Q5:選型后發現性能不足怎么辦?

A:優先通過調整采樣頻率、優化算法等軟件手段改善;若仍不滿足,需評估更換傳感器的成本與收益。

本文總結

通用傳感器與專用傳感器的選擇,本質是平衡靈活性、性能與成本的過程。明確應用場景的核心需求,結合技術參數、系統集成難度及長期維護成本,才能避免“過度設計”或“性能不足”。在技術快速迭代的背景下,預留升級接口、關注標準化趨勢,也是提升項目韌性的關鍵策略。