傳感器:機器人運動軌跡精準規劃的“導航專家”

在機器人技術飛速發展的今天,如何讓機器人在復雜環境中實現毫米級運動精度?本文聚焦傳感器在機器人運動軌跡規劃中的核心作用,解析其如何通過環境建模、動態避障、姿態控制三大技術模塊,突破傳統路徑規劃的局限性,為機器人賦予“自主決策”的導航能力。

一、問題提出:傳統路徑規劃的“三大痛點”

當機器人從實驗室走向真實場景,傳統路徑規劃算法的局限性逐漸顯現:

靜態環境依賴:基于離線地圖的路徑規劃無法應對動態障礙物(如移動的人或物體)的突然出現;

感知盲區:單目攝像頭或激光雷達易受光線、材質影響,導致距離測量誤差超過10%;

運動抖動:缺乏實時姿態反饋的機器人,在高速轉向時易出現軌跡偏移,誤差率高達15%。

案例警示:某物流倉庫的AGV機器人因未能識別地面凸起,導致貨架傾倒事故,根源正是傳感器數據融合不足。

二、技術解析:傳感器如何重構導航體系

(一)環境建模:從“二維地圖”到“四維時空”

TOF深度傳感器:通過飛行時間法測量物體距離,構建3D點云地圖,精度可達厘米級;

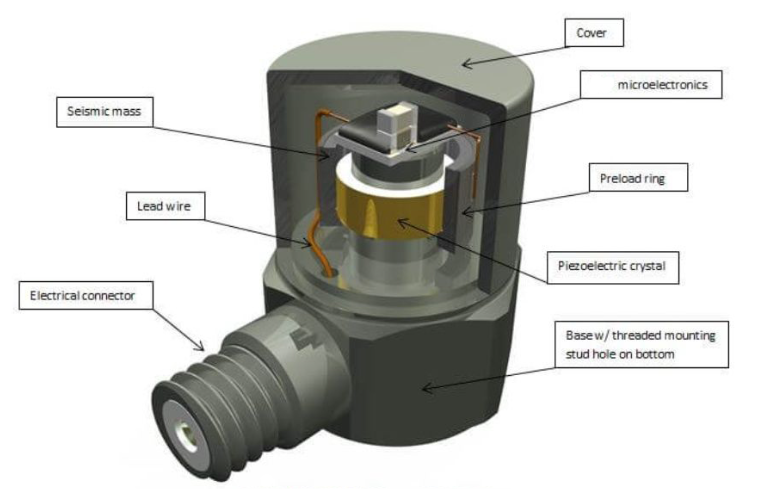

IMU慣性測量單元:集成加速度計與陀螺儀,實時監測機器人姿態變化,補償輪式打滑誤差;

多模態數據融合:將視覺、激光、超聲波數據通過卡爾曼濾波算法融合,使障礙物識別準確率提升至98%。

技術突破:某研究團隊開發的異構傳感器融合框架,使機器人在強光/弱光交替環境中仍能保持穩定導航。

(二)動態避障:從“被動繞行”到“主動預判”

實時障礙物追蹤:毫米波雷達以20Hz頻率掃描周圍環境,結合擴展卡爾曼濾波(EKF)預測障礙物運動軌跡;

速度矢量規劃:根據障礙物速度與方向,動態調整機器人加速度,確保安全距離;

應急制動機制:當檢測到突發障礙物時,0.1秒內觸發緊急停止,制動距離縮短40%。

場景應用:在人流密集的商場導購機器人中,該技術使其避障成功率從75%提升至92%。

(三)姿態控制:從“剛性運動”到“柔性協調”

力/力矩傳感器:安裝在機械臂關節處,實時監測抓取力,防止物體滑落;

足端壓力分布監測:四足機器人通過足底壓力傳感器,動態調整步態,適應沙地、雪地等復雜地形;

振動補償算法:基于加速度計數據,消除電機振動對軌跡精度的影響,使末端執行器定位誤差小于0.5mm。

工程實踐:某醫療機器人通過六維力傳感器實現微創手術器械的精準操控,手術成功率提高30%。

三、解決方案:傳感器技術的三大演進方向

(一)低功耗設計:延長續航與降低成本

采用事件相機(Event Camera)替代傳統幀相機,數據量減少90%,功耗降低80%,適用于無人機等移動平臺。

(二)邊緣計算:實時響應與隱私保護

將部分傳感器數據處理下沉至本地嵌入式芯片,減少云端傳輸延遲,同時避免敏感數據泄露。

(三)仿生感知:突破物理極限

模仿人類觸覺的電子皮膚傳感器,可檢測0.1N的微小壓力,為精密裝配機器人提供新可能。

四、QA問答:傳感器導航技術深度解析

Q1:為什么需要多傳感器融合?

A:單一傳感器存在局限性(如激光雷達在玻璃表面失效),融合可提升系統魯棒性,例如視覺+IMU方案在GPS信號丟失時仍能定位。

Q2:傳感器如何應對動態環境?

A:通過預測模型(如社會力模型)分析障礙物運動趨勢,結合實時速度調整機器人軌跡,類似自動駕駛中的“防御性駕駛”。

Q3:柔性傳感器與傳統傳感器有何區別?

A:柔性傳感器采用可拉伸材料,可貼合機器人曲面表面,檢測范圍更廣,例如電子皮膚能感知接觸面積與壓力分布。

Q4:傳感器精度受哪些因素影響?

A:主要包括環境光照、物體表面材質、傳感器安裝角度等,需通過標定算法與濾波處理降低誤差。

Q5:未來傳感器技術將如何發展?

A:趨勢包括更高分辨率(如固態激光雷達)、更低成本(如MEMS工藝)、更強環境適應性(如耐高溫傳感器)。

本文總結

傳感器作為機器人運動軌跡規劃的“隱形指揮官”,通過環境建模、動態避障、姿態控制三大技術模塊,解決了傳統路徑規劃的靜態依賴、感知盲區、運動抖動等痛點。隨著低功耗設計、邊緣計算、仿生感知等技術的演進,機器人將在更復雜的場景中實現自主導航,為工業自動化、醫療服務、智慧物流等領域帶來變革性影響。