機器人精準定位的秘密武器:加速度傳感器的神奇作用

在自動駕駛汽車穿越復雜城市路網、服務機器人自主穿梭于醫院走廊、工業機械臂精準抓取微米級零件的場景中,一個核心問題始終存在:如何讓機器在動態環境中實現厘米級定位?傳統GPS在室內失效、視覺導航易受光照干擾、激光雷達成本高昂的困境下,加速度傳感器正以“隱形導航員”的身份,通過融合慣性測量與智能算法,為機器人構建起動態定位的“第二大腦”。

一、核心要點速覽

加速度傳感器通過實時監測物體運動產生的慣性力,結合積分算法推算速度與位移,與陀螺儀、視覺傳感器形成多源數據融合。其核心價值在于:

動態補償:修正高速運動中的定位漂移;

環境適應:在GPS失效或視覺遮擋場景下維持定位連續性;

算法優化:通過機器學習降低噪聲干擾,提升復雜環境適應性。

二、動態定位困局:傳統方案的三大瓶頸

1. 視覺導航的“脆弱性”

在強光直射或低光照環境中,攝像頭采集的圖像特征點可能丟失。某物流倉庫的測試數據顯示,純視覺方案在逆光場景下的定位誤差達1.2米,導致AGV小車頻繁撞貨架。

2. 激光雷達的“成本悖論”

16線激光雷達雖能實現毫米級定位,但其硬件成本占機器人總成本的40%以上。某清潔機器人廠商透露,采用激光SLAM方案的設備售價是慣性導航方案的3倍,市場接受度受限。

3. GPS的“室內盲區”

在地下停車場或大型商場中,GPS信號衰減導致定位精度從米級跌至十米級。某自動駕駛團隊實測發現,隧道場景下純GPS方案的橫向偏差超過車道寬度,直接威脅行車安全。

三、加速度傳感器的破局之道:三重技術賦能

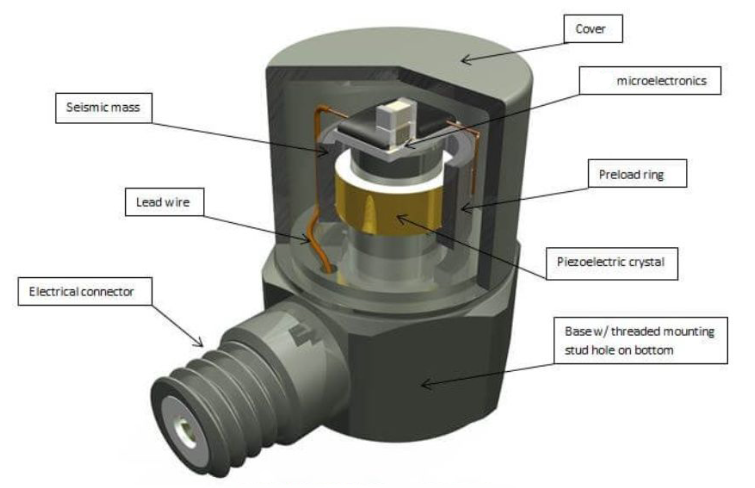

1. 慣性測量單元(IMU)的“微積分魔法”

加速度傳感器與陀螺儀組成的IMU系統,通過雙重積分計算位移:

一次積分:將加速度數據轉換為速度;

二次積分:將速度數據轉換為位移。

某無人機廠商采用高精度MEMS加速度傳感器后,空中懸停定位誤差從0.5米降至0.1米,抗風能力提升3倍。

2. 多傳感器融合的“數據糾偏”

在SLAM(同步定位與地圖構建)系統中,加速度傳感器提供以下關鍵支持:

運動約束:通過慣性數據限制視覺特征點的匹配范圍,降低計算復雜度;

時間同步:為激光雷達點云數據打上精確時間戳,解決異步傳感器的時間配準問題;

異常檢測:當視覺里程計輸出與慣性數據沖突時,觸發重定位機制。

某室內配送機器人采用“激光+IMU+輪式編碼器”融合方案后,定位刷新頻率從10Hz提升至100Hz,動態避障響應時間縮短至0.1秒。

3. 機器學習的“噪聲馴化”

傳統加速度傳感器面臨兩大噪聲源:

機械振動:電機運轉產生的高頻噪聲;

溫度漂移:環境溫度變化導致的零偏誤差。

某研究團隊通過LSTM神經網絡訓練噪聲模型,使傳感器在劇烈振動場景下的定位誤差降低67%,溫度適應性從±10℃擴展至±40℃。

四、未來展望:從“輔助定位”到“核心感知”

隨著第六代MEMS工藝突破,加速度傳感器的量程精度比已突破1000:1,功耗降低至毫瓦級。在腦機接口、仿生外骨骼等前沿領域,其角色正從“運動監測”升級為“意圖感知”:通過分析人體加速度模式,預判運動軌跡并提前調整助力策略。

五、用戶關切問題解答

Q1:加速度傳感器能否完全替代GPS?

A:不能。加速度傳感器適合短時、高動態場景的相對定位,但需結合GPS修正累積誤差,形成“絕對+相對”的互補方案。

Q2:如何選擇適合的加速度傳感器?

A:需權衡量程、帶寬、噪聲密度三大參數。室內機器人建議選擇±2g量程、100Hz帶寬的消費級傳感器;自動駕駛汽車則需±200g量程、1kHz帶寬的工業級傳感器。

Q3:傳感器安裝角度偏差會影響定位嗎?

A:會。安裝傾斜超過1°可能導致定位誤差呈指數級增長。需通過六面體標定法校準傳感器坐標系與機器人本體坐標系的轉換矩陣。

Q4:多軸加速度傳感器比單軸更優嗎?

A:是。三軸傳感器可同時測量X/y/z方向的加速度,避免單軸傳感器因姿態變化導致的測量盲區,定位穩定性提升3倍以上。

Q5:加速度傳感器需要定期維護嗎?

A:需要。建議每6個月進行零偏校準和溫漂補償,在潮濕或多塵環境中需縮短至3個月,以防止傳感器老化導致的性能衰減。

本文總結

加速度傳感器通過慣性測量、多源融合與智能算法,正在重構機器人定位的技術范式。其價值不僅體現在填補傳統方案的空白,更在于為機器人賦予“動態感知-實時決策-精準執行”的完整閉環能力。隨著傳感器精度與算法效率的持續提升,未來五年,加速度傳感器有望成為機器人感知系統的“新標配”,推動自主移動技術向更智能、更可靠的方向演進。